以下文章来源于品牌观察报 ,作者王晖

品牌观察报

品牌经理人的内参读本!聚焦热点品牌资讯,剖析热门品牌案例,挖掘网红品牌故事。

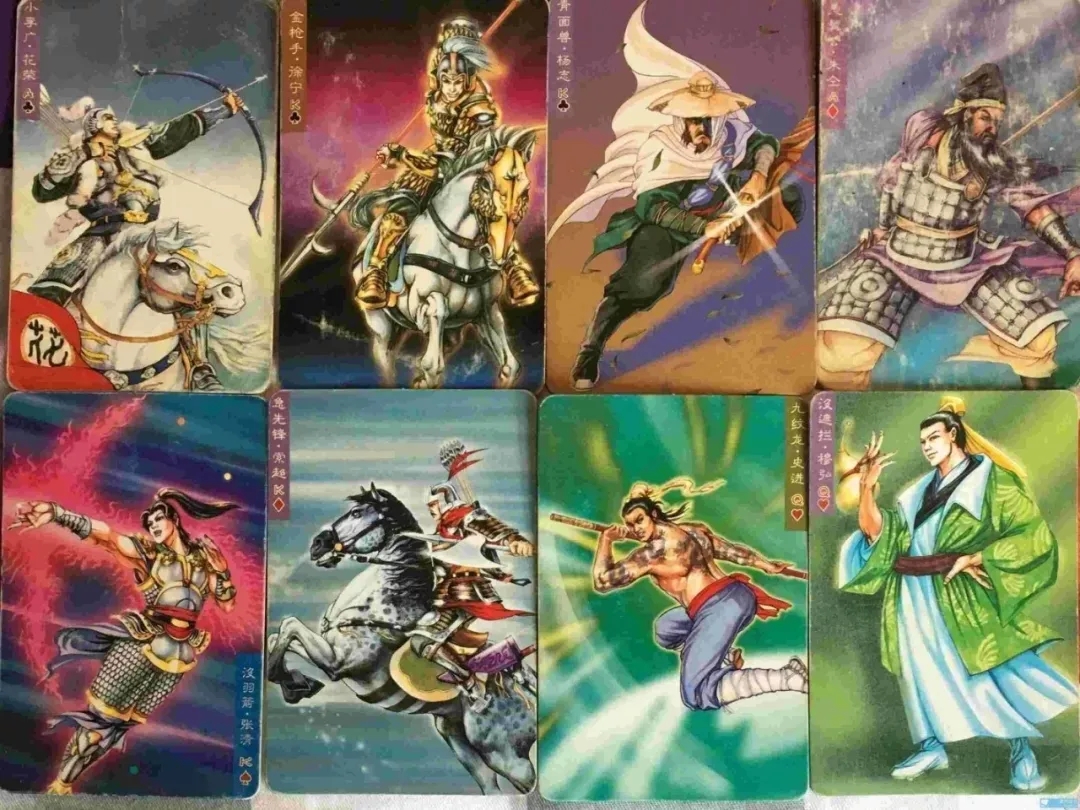

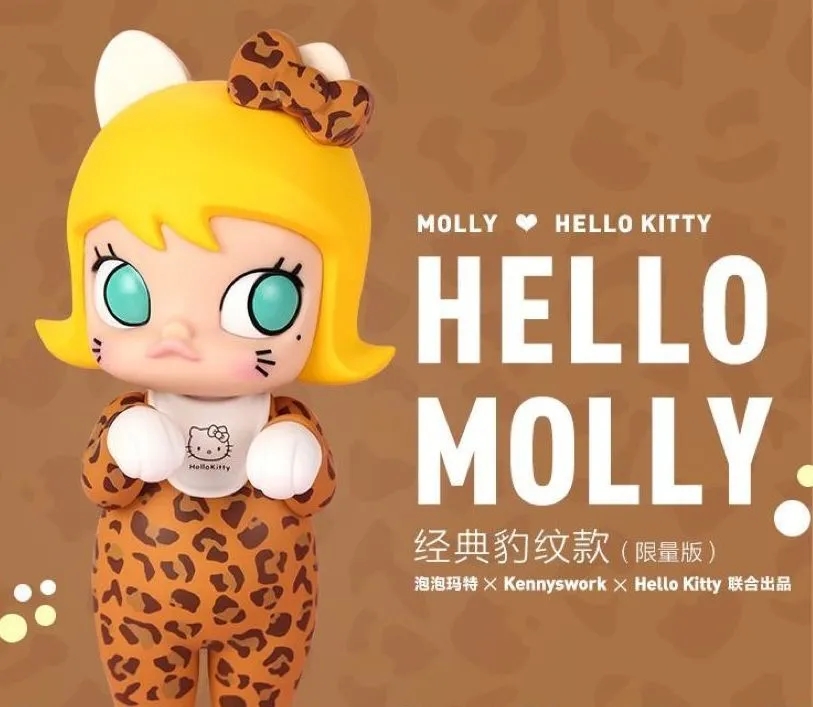

近年来,“盲盒”因未知、不确定的特质让不少人“上了头”,甚至将“炒鞋、炒裙子”的风潮远远甩在了后面,成为当代年轻人的“新宠”。伴随着盲盒的的爆火,盲盒营销花样也层出不穷,并总是能让消费者欲罢不能。有人说,盲盒是精神寄托,营销灵药,也有人说它是在收智商税,割韭菜。在微信上,“盲盒”关键词的热度指数超越了一度爆火的“球鞋”,在微博上;#盲盒#的话题阅读量达到2.7亿,讨论量28.9万;而从百度指数上来看,盲盒和年轻人喜欢玩的密室逃脱、KTV、网咖处在同一个数量级。顾名思义,就是看不见内容的盒子,其内部放置着不同的物品,消费者凭运气抽中商品。小小的盒子里装着不同样式的玩偶,在拆封之前永远不知道里面是什么,正是这种随机化的体验,让用户欲罢不能。随着盲盒的兴起,盲盒营销也成为当下最热门的营销利器之一。不过,虽然盲盒营销在近几年才疯狂刷屏,但实际上这并不是一个新玩法。 盲盒营销最早可以追溯到明治末期的日本,其“前身”是日本百货公司在新年期间用来促销的福袋,福袋促销的方式通常用来作为商品尾货处理,用户既能获得趣味性体验,商家也可以成功清理库存。福袋的营销思路延续到了80年代的日本模型市场中,逐渐商品化,于是出现了“扭蛋机”线下机器。“扭蛋”与“福袋”大致相同,只是更集中在二次元、ACG等领域出现,销售的商品也大多是动漫IP手办、玩具模型、饰品挂件等。而盲盒营销在本土的早期应用,源于90年代中国开始的一系列“集卡式营销”。最为典型的代表案例就是小浣熊、小当家等干脆面的水浒英雄卡,当时其实还有很多类似的卡片营销,比如笑傲江湖人物卡、游戏王周边卡等等,成为几乎整个90后的集体童年回忆。到了21世纪,盲盒的概念逐渐定型,之后,国内很少有人讨论盲盒,直到2016年泡泡玛特大力发展盲盒产品,才让盲盒营销逐渐风靡。如今,盲盒已经成熟应用在各种营销场景,成为IP玩具礼品、线上线下互动营销常用的方式之一,并深受Z世代的喜爱。此外,“盲盒营销”,也开始承包了品牌营销的新玩法。旺仔、晨光、乐高、迪士尼、哆啦A梦等传统大品牌,也都是盲盒营销的常见玩家。毋庸置疑,盲盒营销正迎来一次大爆发。那么,盲盒式营销究竟有何魔力?其爆火的底层逻辑是什么?其实,盲盒经济的本质是一次小众文化的出圈,那么,盲盒为什么能从一个小众爱好到引发整个社会的关注?盲盒营销之所以能出圈,有四大关键:“盲”、“稀缺”、“IP”、“社交”。“人生就像是一块巧克力,你永远不知道下一块会是什么味道”。未知的东西往往具有诱惑力,盲盒营销正是基于这种心理。盲盒营销,就是以盲盒的未知和不确定性,拿捏住了用户的猎奇心理,从而激发了用户的探索欲,刺激用户去消费。以泡泡玛特的Molly盲盒为例,通常每个系列会包含12个不同造型的娃娃,有固定款、隐藏款(大小隐藏款)以及特别款等。 因为消费者在购买时是盲抽,所以更具有神秘感和惊喜感,这种未知的诱惑和猎奇心理吸引人们去尝试购买。当消费者通过一次盲抽,短暂的满足好奇心理之后,进一步盲盒成套的特殊性让消费者想集齐全套,满足自己的收藏癖和强迫症。 所以,盲盒营销本质上是一种游戏化的营销手段,这种游戏机制的设置让消费者有一种“上瘾”的感觉。不管是从福袋、扭蛋机、到集卡,到今天的盲盒营销,盲抽这一玩法背后是对消费者心理的深刻洞察,利用消费者的好奇心、收集癖,让消费者上瘾,从而不断的重复购买。盲盒相比福袋玩法,一个更加显著的区别是赋予了IP的概念。盲盒里面更多的是装有潮流手办玩偶,根据天猫发布的《95后玩家剁手力榜单》显示,95后诸多“烧钱”的爱好中,手办潮玩排名第一,其中盲盒的玩家数量增长最快。将消费者最喜好的IP形象与盲盒玩法结合,进一步提升了盲盒的吸引力。而将这玩法应用最为成熟的当属泡泡玛特了。通过签约Molly IP,泡泡玛特迅速成为最后欢迎的盲盒品牌,随后,泡泡玛特又和多个知名IP合作,如Hello Kitty、蛋黄哥、米奇米妮、发呆哪吒等等。去年,Molly和经典IP胡桃夹子合作推出系列盲盒,其中胡桃夹子盲盒隐藏款在二手交易平台上卖到近2000元。这些丰富有趣的玩法紧紧抓住了年轻消费者的心,使盲盒拥有了一批忠实狂热的粉丝。据天猫大数据显示,2018年,有超过1200万人购买过潮流玩具。其中,近60%的用户年龄在18到35岁之间。

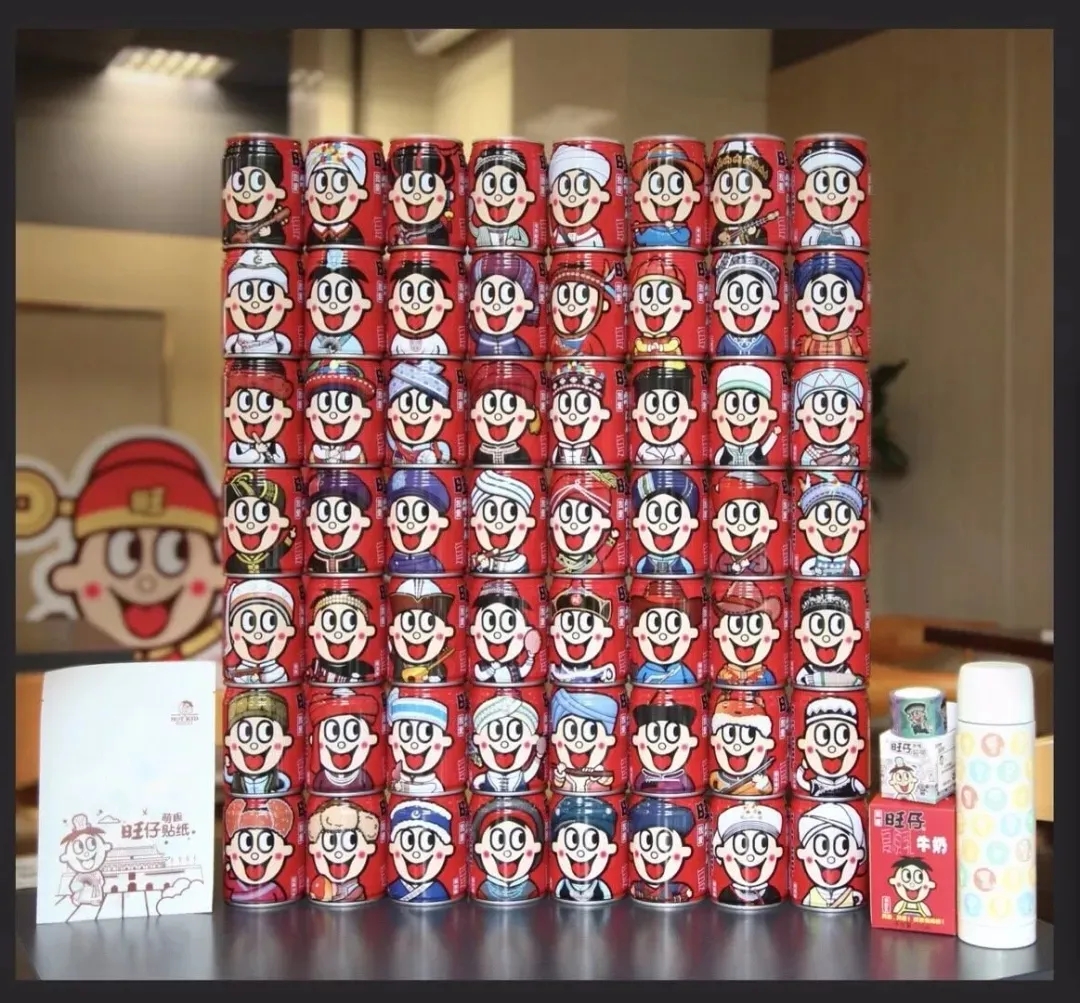

在消费心理学中,人们把“物以稀为贵”引起的购买行为提高的变化现象,称之为“稀缺效应”。盲盒为什么会火?切中的就是消费者的「饥饿心理」,品牌通过塑造稀缺,激发消费者饥饿情绪,更容易勾起消费者的购买欲望。许多品牌推出的盲盒是限量版,无法通过常规渠道购买,这其实就类似于饥饿营销,造成了稀缺性并刺激了消费者的购买欲望。同理,星巴克和喜茶推出的限量版主题杯,使用的也是饥饿营销的手法。移动互联网和社交媒体的繁荣,为盲盒营销的爆发提供了肥沃的土壤。因为盲盒的特殊玩法,引发了众多年轻人在社交媒体上分享,并因此衍生了很多优质的UGC内容(用户原创内容),比如,拆箱视频。在B站上,很多博主会直播拆盲盒,微博上也有各种博主在线抽盲盒的Vlog,甚至有些认真的玩家,会在网上发布经验帖,教会大家如何根据盲盒的重量、尺寸、摇晃的手感等因素判断盒子里的造型,引发了大量的“话题”。为了集齐整个系列的娃娃,玩家们还会自发组建微信、QQ等社群。除了这些自发的交流以外,官方也会给粉丝提供社交渠道。很多盲盒潮玩的线下门店会组建微信粉丝群,在闲鱼上,盲盒粉丝专门建立的鱼塘粉丝几乎都达到500人的满员上限,泡泡玛特还专门推出“葩趣”APP社交电商平台,让用户在葩趣社交平台上分享故事、结识达人等,买盲盒也因此成了一种社交行为。不管盲盒营销如何发展,爆炸背后都是潮玩圈层经济效应的拉动,而在每个圈子后面都有一个独特的消费文化圈子作为支撑。潮玩圈层年轻群体的消费需求具有好奇心理、陪伴心理、收藏心理以及社交心理等消费诉求,而盲盒式营销精准抓住了这些诉求。随着盲盒的火爆,盲盒的概念进一步应用到营销领域,延展出大量新奇特的营销玩法。不过,对于品牌来说,更多的是通过盲盒借势,将品牌特质与盲盒玩法相结合,从而在社交媒体上引发传播,但是对于品牌来说,盲盒营销对品牌的价值以及如何把盲盒真的玩好还需要更多的理性思考。那么,品牌应该如何进行盲盒营销并抓住用户的思维呢?盲盒营销最大的吸引力就在于其“新鲜有趣”,只有新鲜感强、限量式的营销做法,才可以带动消费者的分享欲望,增加社交网络的二次曝光。所以,品牌可以从产品设置和产品体验上下手,以满足用户的收集癖及赌博心理。旺旺就契合消费者的这一需求,在天猫旺旺日推出56款印有身着不同民族风格服饰的旺仔牛奶罐,以限量式的盲盒玩法带动消费者的分享欲望。4个56民族牛奶盲盒+随机一组旺旺颜色零食+随机3款旺仔周边,成功吸引了不少网友的围观。在微博、抖音等平台上,不少消费者和KOL晒出了自己购买的产品反馈,另外,还有部分消费者自发交换重复的罐子,以集齐更多不同民族的包装。除了收集癖之外,品牌还可以通过不同产品体验的设置,给予用户“盲盒抽奖”的感觉。牙膏品牌舒克曾推出一款“七天牙膏”,通过不同的包装设计、产品设计来给用户不同的心情体验,主打一周七天每天有不同心情。由于牙膏的口感口味在使用前无法预期,从而造成一种类似盲盒的心理体验。从最本质的产品逻辑来看,看似火爆的“盲盒经济”,其实就是一场IP争夺战,没有了IP,盲盒也就失去了竞争力。泡泡玛特成立于2010年,从最初经营潮流商品的杂货商,到利用盲盒打法,让连续亏损的公司扭亏为盈,它的成功正得益于“Molly”这个IP形象。如今,Molly每个季度都会推出一个新系列,不断为品牌提供热度,搭建从开发设计到生产销售的完整供应链体系,自主开发IP衍生品和拓展授权市场,附加价值明显提升。动漫、电影热度爆发之时,品牌乘势借助IP推出联名产品,并搭配盲盒玩法,成为时下流行趋势。比如旁氏今年推出泡泡玛特「毕奇甜甜系列」联名款,网友们纷纷定制礼盒、拆箱打卡,为品牌自发宣传,该产品目前月销量已超1万件,收获一众好评。年初芬达推出Molly「鼠年大乐队系列」联名款,巧妙结合品牌特色,同时将Molly藏进芬达罐中,消费者打开箱子前需先体验一次抽奖竞猜的乐趣,从内到外都是“盲盒”惊喜。这款联名礼盒在可口可乐天猫官方旗舰店发售,在极短的时间内就被抢购一空,足以见得这次联名跨界的热度之高。由于盲盒的收集属性,品牌与IP打造定制款联名产品,加上盲盒营销的赋能,增强产品的神秘感,吊足粉丝的购买胃口。在互联网环境下,各种营销技术令人眼花缭乱,消费者群体的关注力也极为分散,传统的营销形式逐渐无法对消费者产生强烈的吸引力。或许对于游乐园/设备运营来说,盲盒营销不失为一种让人惊喜的营销方式。也确有运营者已做出尝试,比如彩票游戏机的集卡机制,娃娃机内礼品呈可收集的套装组合形式等。当然,盲盒营销通常需要依附于强大的品牌力,否则难以产生足够的用户回响。

当前位置:主题乐园首页 > 儿童游乐 > 详情 > 如果游乐园/设备运营用上“盲盒营销”……

当前位置:主题乐园首页 > 儿童游乐 > 详情 > 如果游乐园/设备运营用上“盲盒营销”……

网友评论